布裏斯托爾大學對蜥蜴的研究發現快速進化的物種更容易滅絕

(神秘的地球uux.cn報道)據cnBeta:布裏斯托爾大學的研究人員發現,快速進化的物種可能無處可去。在對蜥蜴及其親屬的一項新研究中,研究人員發現,這些物種因為緩慢而穩定地進化從而贏得了比賽。

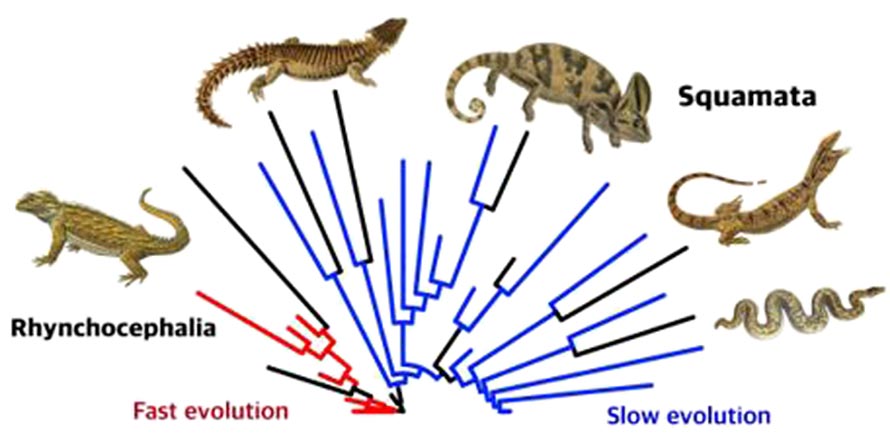

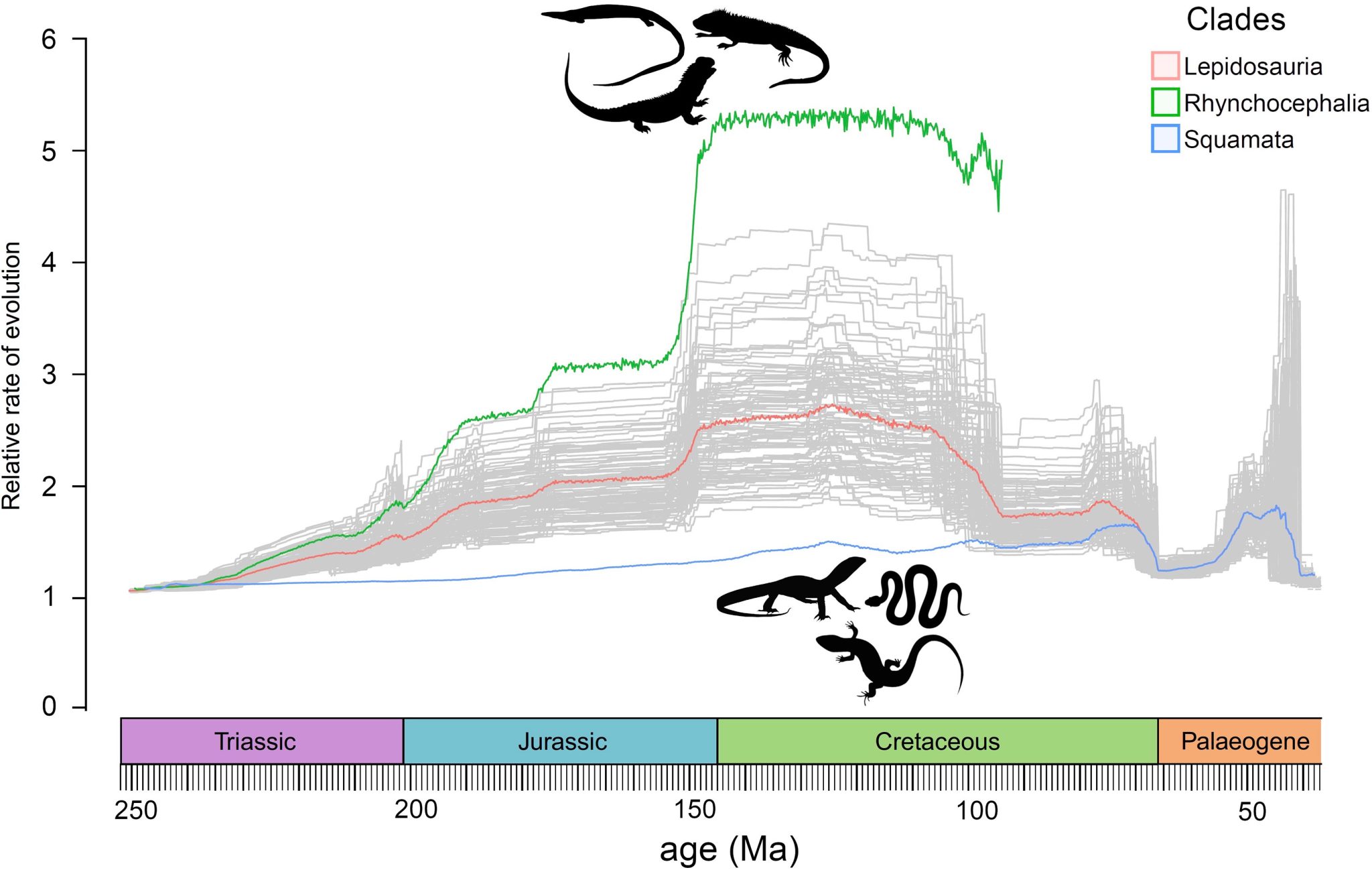

該小組研究了蜥蜴、蛇和它們的親屬,一個被稱為蜥蜴類的群體。今天,有超過10000種鱗龍,它們最近的成功大部分是在有利的環境下快速進化的結果,但這並不總是這樣的。鱗龍起源於2.5億年前的中生代早期,它們分成兩大類,一方麵是有鱗類,導致現代蜥蜴和蛇,另一方麵是脊龍類,今天隻有一個物種代表,即新西蘭的圖塔拉。研究人員預計會在流腦動物中發現緩慢的進化,而在有鱗動物中發現快速進化。但發現情況恰恰相反。

科學家研究了這些早期爬行動物中身體大小的變化率,他們發現一些有鱗類動物群體在中生代進化得很快,特別是那些具有特殊生活方式的動物,如海洋摩沙龍。但是鉤頭類動物的快速進化更為穩定。事實上,它們的平均進化速度明顯快於有鱗類動物,大約是背景進化速度的兩倍。在中生代的後期,所有現代的蜥蜴和蛇類群體起源並開始多樣化,與恐龍並肩生活,但可能在生態上不與它們接觸。這些早期的蜥蜴以蟲子、蠕蟲和植物為食。

在6600萬年前恐龍滅絕之後,在中生代的末期,鉤頭類和有鱗動物遭受了很大的損失,但是有鱗動物又反彈了。但是在中生代的大部分時間裏,鉤頭類動物是創新者和快速進化者。在中生代結束之前,它們就已經相當嚴重地衰落了,之後整個動態發生了變化。

這項工作證實了著名古生物學家喬治-蓋洛德-辛普森(George Gaylord Simpson)在其1944年出版的《進化中的節奏和模式》一書中提出的一項挑戰性建議。他在達爾文進化論的框架內審視了進化的基本模式,並觀察到許多快速進化的物種屬於不穩定的群體,它們有可能適應快速變化的環境。在某些情況下,它們可以穩定下來並很好地生存,但在許多情況下,快速進化的物種滅絕速度和新物種出現的速度一樣快。

相關報道:物種快速進化可能沒啥用,反而促使它們更早滅絕

(神秘的地球uux.cn報道)據新浪科技:國外媒體報道,最新研究稱,物種快速進化可能沒啥用,反而促使它們更早滅絕。在一項針對蜥蜴及其近親物種的研究中發現,緩慢而穩定的蜥蜴進化模式,使它們贏得了地球物種“進化競賽”。

有鱗亞綱種群包括:蜥蜴、蛇和其他近親物種,現今地球上有鱗亞綱物種數量達到1萬多種,人們認為該種群的成功進化很大程度上是在有利自然環境下快速進化形成的,但情況並非如此。

有鱗亞綱種群起源於2.5億年前中生代早期,它們分為兩大分支,一支是有鱗類生物,逐漸演變進化成現代蜥蜴和蛇,另一支是喙頭目生物,現今僅存在單一物種——新西蘭大蜥蜴,通常人們認為喙頭目生物是緩慢進化所致,有鱗類生物應當出現了快速進化,但事實證明我們的猜測是錯誤的,依據最新研究結果,答案正好相反。

在研究了這些早期爬行動物的體型變化速度,發現一些有鱗類生物在中生代時期進化速度很快,尤其是那些有著特殊生活方式的超級巨獸,例如:生活在海洋中的滄龍,但出乎意料的是,喙頭目生物始終保持更快的進化速度。

事實上,喙頭目生物的平均進化速度明顯超過有鱗類生物,大約是後者進化速度的兩倍,這是此前沒有預料到的。在中生代後期,所有現代蜥蜴和蛇類都出現了,並開始朝向多樣化發展,它們與恐龍物種生活在一起,但從生態角度來講,它們無法與體型龐大的恐龍家族展開食物資源競爭,這些遠古蜥蜴以蟲子、蠕蟲和植物為食,它們的體型都不大。

6600萬年前中生代末期,恐龍滅絕之後喙頭目生物和有鱗類生物遭受了很大打擊,但有鱗類生物種群快速反彈,但就中生代大多數物種而言,喙頭目生物是進化革新者,處於較快速進化狀態,但在中生代末期該種群數量就走向衰落,隨著時間推移,最終僅剩下新西蘭大蜥蜴。

這項最新研究證實了著名的古生物學家喬治·蓋洛德·辛普森在1944年出版的《進化的節奏和模式》一書中提出的挑戰性建議,他在達爾文進化論的理論框架下研究了物種進化的基本模式,並觀察到許多快速進化的物種屬於不穩定群體,它們可能適應快速變化的自然環境。

穩紮穩打才能贏得比賽,在經典的伊索寓言中,跑得快的兔子最終卻輸了比賽,而跑得慢的烏龜第一個衝過了終點線。從達爾文時代開始,生物學家們就一直在爭論最佳物種進化更像兔子還是烏龜,擁有多物種分支的種群是短時間內快速進化的結果,還是長時間緩慢進化的結果?

在某些情況下,許多物種能穩定地進化發展,很好地生存下來,在多數情況下,物種滅絕速度和新物種孕育速度幾乎是一樣快,就像兔子打盹的時間那麽“短暫”(相對於地球生物進化史),辛普森曽預言稱,進化緩慢的物種可能也會緩慢地走向滅絕,並最終在較長一段時間內獲得成功,就像寓言中緩慢移動但堅持不懈的烏龜一樣。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯 关注我们

关注我们